生きものに支えられる私たちの暮らし

私たちの暮らしは、様々な生きものの恵みによって成り立っています。

生きものの恵みを次の世代に引き継ぐためには、生きものやその恵みについて実感し、理解を深めるとともに、持続可能なかたちでこれを利用していくことが求められます。

暮らしの基礎

私たちは、食物、衣料、紙、医薬品など、様々な生きもの由来の資源を生活の中で利用しています。

食用として食べられるほか、葉には止血作用があり、傷薬としても用いられます。

先頭車両は空気抵抗を最小限にするためカワセミのくちばしの形をまねて造られました。

文化の多様性を支える

豊かな恵みをもたらす四季折々の自然と共生する中で伝統的な文化や習慣が育まれてきました。美しい景観による精神的な充足感や、身近に緑や生きものがいることへの安心感なども、生きものからの重要な恵みの一つと考えられます。

鳥のウソが天満宮建設の邪魔をしていた蜂の大群を退治したことから、天神様の使いの鳥といわれるようになりました。

嘉麻市の鮭神社では、その年にとれたサケ(海神の使い)を神社境内の鮭塚に納める献鮭祭が行われます。

京築地方では、五穀豊穣などを祈る神楽が盛んです。30以上の神楽講が活動を続けています。

自然に守られる私たちの暮らし

多様な生きものにより構成される生態系は私たちの暮らしの安全や安定に役立っています。

多様な生きものが農地に生息することにより、天敵となる生きものも存在し、病害虫の発生が抑制されます。

干潟では食物連鎖を通じた有機物の分解、微生物による脱窒作用などにより、水質が浄化されます。

森林では高木から林床の草まで様々な植物がみられ、それが水源かん養、土砂災害防止などに役立っています。

生きものがうみだす大気・水・土

地球上の生きものはおよそ40億年の歴史を経て様々な環境に適応して多様に進化し、それらの多様な生きものと大気、水、土壌などの要素が密接に関わって生きものの生存基盤をかたちづくっています。

植物が、光合成によって生きものに必要な酸素を供給していることもその一つの例です。

生物多様性とは?

生物多様性とは、生きものたちの豊かな「個性」と「つながり」のことです。

地球上の生きものは40億年という長い歴史の中で、様々な環境に適応して進化し、3,000万種ともいわれる多様な生きものが生まれました。これらの生命は一つひとつに「個性」があり、全て直接的・間接的に「つながり」支えあって生きています。

生きものそれぞれの「個性」やそれらの「つながり」は、これまでの進化の歴史の中でかたちづくられたもので、いわば、地球から授けられた遺産ともいえます。このような遺産を私たちの世代で失うことなく次の世代に引き継いでいくことは私たちの責務です。

生きものの「個性」とは?

同じ種であっても個体ごとに外見が少しずつ違っていたり、病気や環境変化への耐性が異なること、また、それぞれの地域に特有の自然があり、様々な生きものがすんでいること、さらにそれが地域の文化と結びついて地域に固有の風景がみられることも「個性」と捉えられます。

生きものの「つながり」とは?

食う-食われるのつながり、寄生や共生などのつながり、動物が植物の花粉や種子を運ぶというつながりなど、様々な生きものがつながりあうことで、生きものの生命(いのち)が育まれています。また、広域的な目でみると、生きものが生態系間を移動することで生じる物質循環のつながりや、森林から海に至る水のつながりなど、スケールの異なる様々なつながりがあります。さらに長期的な目でみると、長い進化の歴史を超えた生命(いのち)のつながりも、生きもののつながりといえます。

生物多様性の3つのレベル

生物多様性には「生態系の多様性」、「種間の多様性(種の多様性)」、「種内(遺伝子)の多様性」という3つのレベルがあります。

生態系の多様性

森林、水辺、草原など様々なタイプの生態系が存在すること

種間の多様性(種の多様性)

植物、哺乳類、魚類など様々な種類の生きものが生息・生育していること

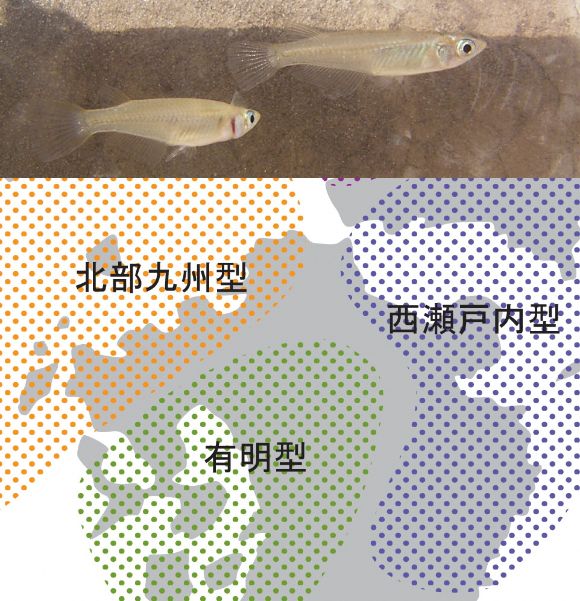

種内の多様性(遺伝子の多様性)

同じ生きものの種類の中にも、遺伝子による違いがあることや、各地域に固有の集団がみられたりするなど、個体や地域に個性があること

アサリは個体ごとに殻の模様が違います。これは遺伝子や生息環境が異なるためです。

県内のメダカは、遺伝的に異なった3つの集団に分かれています。メダカは山を越えて移動できないため、長い歴史の中でこのように分化しました。

生物多様性の4つの危機

第1の危機開発など人間活動による危機

沿岸域の埋立てや森林伐採などの開発は、様々な生きものにとって生息・生育環境の破壊や悪化をもたらします。また、商業・観賞用の生きものの乱獲は、生きものの数を減らし、絶滅に追い込むこともあります。

第2の危機自然に対する働きかけの縮小による危機

近年、農林業の変化や農山村の過疎化に伴い、自然に対する人間の働きかけが縮小することで、数が減ってしまう生きものもいます。県内では、草原が森林化して、草原に生育するノヒメユリなどが減少しています。

第3の危機人間により持ち込まれたものによる危機

外来種や化学物質など、人間が持ち込んだものが生物多様性に悪影響を及ぼすことがあります。特に近年は、外来種が在来種や生態系に深刻な影響を及ぼす事例が多くみられます。

第4の危機地球環境の変化による危機

地球温暖化などの地球規模の環境変化は、多くの生きものに大きな影響を及ぼす可能性があります。温暖化の進行に伴い、現在、県内の高い山にみられるブナ林の多くが消失してしまう可能性があります。